二类超晶格的概念由IBM研究院的Sai-Halasz和Esaki等科学家于1977年提出。经过近30年的发展,基于二类超晶格的红外探测器在材料制备、器件结构设计、器件制备工艺上都取得了不错的进展,这使得二类超晶格成为除碲镉汞外最受关注的红外探测器材料。

据麦姆斯咨询报道,近期,主要从事红外光电材料与器件方面的研究工作的昆明物理所李俊斌等人在《红外技术》期刊中发表了以“二类超晶格红外焦平面探测器的研究进展”为主题的综述论文。本论文介绍了二类超晶格材料作为红外探测器的优势,国际上二类超晶格红外焦平面探测器的研究进展与技术发展历程,并分析国内二类超晶格红外探测器材料与器件研究中存在的技术问题。

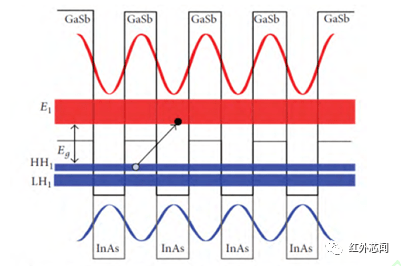

InAs/GaSb二类超晶格的II型能带排列

二类超晶格材料独特的能带结构使得它具有俄歇复合抑制、载流子有效质量大(可以降低探测器的隧穿电流)、能带灵活可调、均匀性好以及吸收系数与碲镉汞材料相当(带间跃迁不受光学跃迁选择定则限制)等优势。另外超晶格红外探测器相对于量子阱红外探测器在高温工作有明显优势。相比于碲镉汞红外探测器,现阶段的超晶格红外探测器在量子效率和暗电流上都稍逊于碲镉汞。由于超晶格探测器的研制还处于较早的时期(或关键时期),如果能在材料生长、器件结构设计和焦平面制备工艺上等方面有突破,很有希望可以赶上碲镉汞。同时,超晶格探测器在有效像元率、空间均匀性、时间稳定性、可制造性和成本上要比碲镉汞有优势,称为“ility优势”。因此二类超晶格材料成为开发第三代红外探测器重点关注的材料。

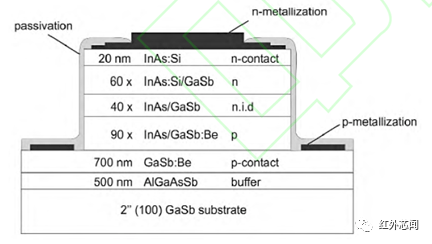

AIM InAs/GaSb超晶格中波二极管截面示意图

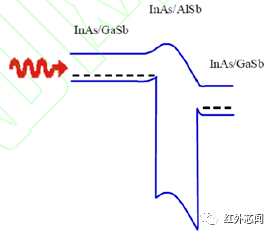

p-π-M-N 超晶格二极管的器件结构与能带图(中波、长波器件常用结构)

pBp器件结构的能带示意

AIM 384×288中波双色二类超晶格焦平面成像效果

超晶格红外探测器饿快速发展主要集中在2005年至今的16年间,相比于碲镉汞60年的研究历史,超晶格才刚刚起步不久,技术成熟相对较低。超晶格未来的研究重心还是在基础材料、器件结构设计和焦平面制备工艺技术三个方面。国内二类超晶格材料与器件研究在器件结构设计,材料生长、器件制备技术上仍然存在一些问题亟待解决:(1)量子效率低,仅为30~50%,并没有达到预期;(2)器件暗电流高;(3)侧壁漏电流没有得到有效的抑制,特别是长波器件。